其中簇生柔子草长相最为“喜人”。一经生根发芽,它便会蔓延成一个巨大的圆形,直径可达两米。它的叶丛夹杂泥沙细土,可以吸湿保温,即便外部温度已降到零下,植物体内仍可以保持在1℃~2℃。它还可以促进枯叶腐烂分解,积累有机质,改善土壤,不仅有利于自身的生长,也为其他植物的迁入奠定了基础。

凤毛菊、火绒草、兔耳草、圆穗蓼等等植物,纷纷借助垫状体内稳定而优越的小环境蓬勃生长。

所有这些植物,在可可西里只有100天的生长周期,它们必须在短短两三个月内,完成发芽、成长、开花、结籽的全过程。

每年的六月,大地还满是荒芜,七月几乎是一夜之间,无数花花草草突然从地下冒出,竞相绽放。

八月,植物的种子便已成熟脱落,在可可西里的蓝天下随风飘荡。这期间,即便冰雪突降,许多植物依然会顽强地开花结果。

植物的繁茂让可可西里生机勃勃,但真正的主角将属于禽兽们。

身材娇小体长只有10多厘米的鼠兔,“闻声出动”,它们最喜欢可可西里的高原草甸。尤其在草皮开裂呈块状的地方,可以轻易挖掘出复杂的洞穴,以躲避天敌,可谓“狡兔三窟”。“富足”的生活让它们大量繁衍,卿卿我我、嬉闹玩乐,甚至跳起“草原芭蕾”。

相比之下,它的亲戚,同属于兔形目的高原兔,生活便没有了鼠兔的滋润,可可西里缺少可以供其隐蔽的灌木丛,体长如同家猫的它们,数量远比鼠兔要少。

另一种常见的掘洞穴居动物喜马拉雅旱獭,尤以肥胖浑圆著称。它们以洞穴周围500米范围内的嫩草为食,机警敏觉、常直立眺望,一有危险,即钻入洞中。

小型鸣禽角百灵,体长只有15厘米左右,也喜欢将巢穴建在地面。它们几乎不做长距离飞行,而是在地面捡拾草籽、捕捉昆虫。

大型涉禽黑颈鹤,从远方迁徙而来,在可可西里的浅水中啄食植物及鱼类。黑颈鹤通体黑白相间,头顶为暗红色,形态极为优雅,是可可西里最为旖旎的一道风景。

更大型的动物则是有蹄类,青藏高原上的特有种白唇鹿,体型巨大而强壮,鹿角可以长达1米,并在顶部有多处开叉。

盘羊,以雄性螺旋状弯曲的角著称,雌性的角则要短小得多,而且弯度不大。

岩羊,生活在山地间,在最崎岖的地带仍可以施展“凌波微步”。

藏原羚,拥有两片醒目的白屁股,奔跑速度极快而体态轻盈。雪山、荒野正是藏原羚生活的绝配。

喜欢群体活动的藏野驴,外貌高大而健美。它的毛色呈现深浅不一的红棕色,身体下方和四肢为白色,非常易于辨认。它善长奔跑,且有极强的好胜心。奔跑时尾巴在风中飘扬,带起的尘土被远远甩在身后。天然有一种舍我其谁的狷狂

体形庞大的野牦牛,是可可西里最令人生畏的动物,它的后颈有一明显的突起。

斗篷似的长毛几乎遮住了双脚,单独活动的野牦牛更容易发起攻击。它怒目圆睁、双角向前,尾巴高高甩起,如同排山倒海一般向你奔来。

最耀眼的明星动物藏羚羊,如今在可可西里的数量已经恢复到6万只以上。成年雄性藏羚羊拥有黝黑的面部,角的长度可以达到60~70厘米,乌黑发亮,从头顶几乎垂直向上,雪山下、余晖中都极为突出,人们将其称为雪域精灵,可谓名副其实。它们开启中国最后的有蹄类动物大迁徙,穿越山谷,跨越人类的铁路线,最终到达梦幻般的卓乃湖。成千上万的雌性藏羚羊聚集于此,诞下小羊,之后再带领小羊返回冬季栖息地。

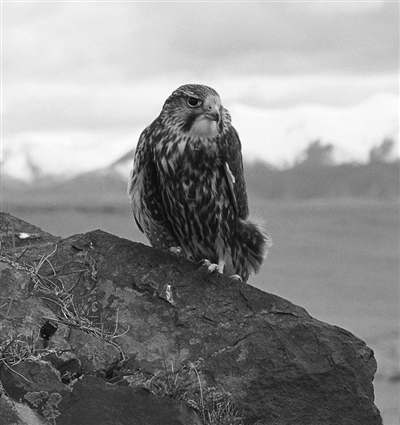

一个新的轮回又将开始,捕食者的队伍也壮大起来,猎隼、大鵟(音kuáng)等大型猛禽从空中飞临。

以大方脸著称的藏狐和形似家猫的兔狲,从地面出击,鼠兔、高原兔、旱獭、角百灵等小型动物,纷纷成为盘中美食。体型更大的猞猁,还会瞄准岩羊和藏羚羊的幼仔。

狼,则是可可西里的终极猎手。它们以强大的群体配合,围捕一切猎物,成年的藏野驴也不在话下。这是一场顶级猎手才能享用的盛宴。

棕熊,虽然体形更大,但却没有狼的敏捷,也缺乏群体的配合,从植物根茎到鼠兔、旱獭等小型动物,才是它的主要食谱。

胡兀鹫,更是排到了餐桌的最末端,它因嘴角下生有一小簇黑“胡须”而得名,通过在空中缓慢飞行,寻找地面的动物尸体。当它发现尸体后并不立即上前,而是在外围窥测,确认没有危险后便一拥而上,短短几十分钟内将一具庞大动物尸体吃得只剩下骨架。