怀揣敬畏,来看看青藏高原最后亦即世界海拔最高的胡杨林吧,来踏行一次别样的生态之旅。一切,不仅仅是收录一场高原之上的视觉盛宴,更是穿过一丛丛似枯却又华丽盛放的胡杨,感悟生命的坚强,聚合更多对青藏高原胡杨的守护力。

托拉海,一个让人并不耳熟的地名。

托拉海,又名托勒海,蒙古语,意为胡杨很多的地方。

在荒漠中,胡杨是唯一能天然分布和成林的珍奇树种,主要分布在中国和地中海周围国家。中国的胡杨林则分布在新疆、内蒙古、青海、甘肃和宁夏五个省区境内。

青海的胡杨林位于柴达木盆地,是分布在海拔最高的青藏高原上唯一的胡杨林,距离格尔木市区大约六十公里。一路走来,沿途偶尔能看到低矮的小村落,更多的是沙柳包。也许是因为第一次去,心底里更多是期待,有些焦急,总觉得车速太慢。越野车上窜下跳的,颠簸了两个小时,才看到远处出现一片新绿的林子,同伴告诉我,那就是胡杨林。抵达目的地时,人都快散架了。

眼前是大片的芦苇,裸露出来的沙土上,泛着白,一看就是盐碱地。穿过芦苇丛,是一条清澈的河流,这就是托拉海河。这条河流发源于昆仑山托拉海沟,每年只有在五月至十月间,正值冰川积雪融化或雨季,托拉海河才有生机,流经此地时,自南向东拐了一个大弯,滋养着青藏高原上唯一幸存的胡杨林。

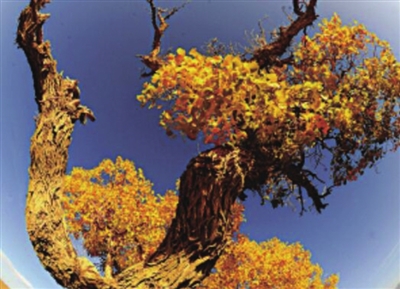

远远望去,金秋的胡杨林,如同茫茫戈壁荒漠中,一团熊熊燃烧的火焰,让我感受到了生命禁区里,大自然的瑰丽和生命的顽强。

穿行在胡杨林中,见到很多年前砍伐胡杨后遗留下来的木桩,以及零零星星新近枯死的胡杨。我有些惊诧,“千年不死,死后千年不倒,倒后千年不朽”的胡杨,怎会如此轻易老去呢!

回到西宁后,我请教了省林业调查规划院的董得红先生。先生告诉我,胡杨“千年不死”只不过是一个美丽的比喻,这片在柴达木盆地如此恶劣环境中幸存下来的胡杨林,已与西面步步紧逼的流动沙丘对峙了八百年,正面临自然死亡的威胁。

从此,我开始对胡杨心存敬畏,也心存疑惑,为什么曾经“胡杨很多的地方”,如今变得如此稀疏。

那年,我去格尔木开展工作。这时,通往胡杨林的路已经通了,开车去托拉海,只需半个小时即可抵达,往来非常方便。在这两年多的时间里,一有机会,就前往托拉海,去重新发现与认识青藏高原唯一幸存的胡杨林。

托拉海地区海拔高度在2730米至2813米之间,这个高度对高高的青藏高原来说,相对是一片洼地。但相对新疆、内蒙古等胡杨林集中生长区域来说,却要高出近两千米。

而青海胡杨林生存环境之恶劣,是无可比拟的。

在托拉海地区,年平均降水量为57.5毫米,可年蒸发量却在2736毫米以上,其赖以生存的土壤也主要是灰棕漠土、风沙土和盐碱土。在如此恶劣的气候、地理条件下,胡杨的生存环境可想而知,只能靠根系根蘖繁殖,而一年到头,生长期不足90天。

在多次前往托拉海后,我开始发现,托拉海河就像一个刚学步的孩童。夏天冰雪消融或雨季,水流通常较大,自昆仑山中奔涌而来,流经此地时,一时收不住脚步,便直向胡杨林飞奔而去,直到撞上河的北岸,才转过向来,倚着胡杨林东去。可到了秋天或旱季,河流如溪,温驯地沿着南岸,忽东忽北的,最终走失在戈壁滩上,或许,还能走远一点,也无非是郭勒木德草原。到了冬春季节,托拉海河就酣睡不醒,悄无声息的连梦呓都不曾有过。

眼前的场景虽如此,但从历史散落的碎片中可以捕捉到:青藏高原唯一幸存的胡杨林也曾经繁华岁月。

值得庆幸欣喜的是,这种状况在近些年来得以改善。

随着我省生态优先发展战略的实施,格尔木生态保护力度持续加大,人们的环保意识不断增强,沙丘移动速率有所减缓。但不可忽略的是,受大气候环境变化的影响,托拉海河的枯水期越来越长了,青海最后的胡杨林,还能与沙丘对峙多久?

如果我们失去这片胡杨林,不但失去了胡杨家族许多古老而有重要价值的遗传基因,以及沙漠生态的生物支柱,而且还可能使历经数十年艰辛建起的片片绿洲和戈壁新城,如同楼兰古城一样被淹没在大漠深处。

当浮华远去时,戈壁大漠中,依然能找寻到胡杨已经干裂的断枝残根,那就是胡杨曾经驻足的痕迹。

或许,叹息胡杨的远去,更应该惊醒我们的心灵;拯救胡杨林,便是拯救我们生存的家园。王浩摄